在第 56 个世界地球日来临之际,我校于4月15日至20日成功举办“古艺传承,绿动循环——世界地球日‘我的环保日’ 2025 年生态文明教育系列活动”。活动紧扣时代脉搏,以绿美生态建设为引领,以传统手工艺为载体,创新融合低碳环保理念,吸引全校500余名师生参与,掀起校园绿色实践热潮。

活动由后勤服务处、学生处、校团委联合菊苑3栋五室一站、生命科学学院团委、青年志愿者协会,携手广州广电城市服务集团、广州惠穗环境科技有限公司等单位共同举办。通过传统手工艺 DIY、环保作品创作、生态知识科普等沉浸式体验,引导师生将环保理念融入日常生活。80 名志愿者积极协助参与服务保障,活动获师生广泛好评。

体验传统工艺,厚植绿色根基

4月15日下午,特邀剪裁经验丰富的徐老师于学生社区竹苑3栋开展传统手工艺现场教学。部分学生党员志愿者先行学习扎染、拓印等传统手工艺,通过系统培训和实践操作,掌握手工技艺精髓,为后续活动指导提供有力保障。

手工艺作品DIY

活动开场以小型讲座介绍活动目的与意义,强调传统手工艺与低碳环保的紧密联系。经过前期培训的学生党员志愿者们纷纷展示扎染、拓印、旧衣改包以及创意DIY环保团扇等作品。每一件作品都凝聚着他们对传统手工艺的热爱和匠心,充分展现我校学生党员良好的精神风貌和引领作用。在学生党员志愿者带领下,同学们积极动手,沉浸创作乐趣,尝试制作扎染与拓印作品,现场氛围热烈。

当日,师生通过精工巧手,将60余件闲置旧衣物成功改造为(手帕)精美作品,为“古艺传承,绿动循环”活动提供了丰富多彩的手工艺品,激发了同学们对传统文化的热爱,深入普及了生态保护知识。

采摘拓印植物

4月19日早上,生命科学学院学生志愿者在指定区域有序分工、科学采摘植物,在保证植物质量和满足手工活动需求的同时,避免对植物生态造成不良影响。采摘后,志愿者们对植物进行整理分类,为传统手工艺活动提供充足样本。

多元体验,寓教于乐促环保

4月19日至20日,活动在红棉路火热进行,紧扣“垃圾分类”主题,以多样化的游戏形式展开。现场虽细雨连绵,但同学们的参与热情丝毫不减,通过积极互动并拍照留念,投入各项环保实践,为垃圾分类代言,营造出浓厚的生态文明氛围。活动分别设置了垃圾分类知识科普、古艺传承DIY(团扇水拓、织物拓印)、绿色交换跳蚤市场、积分“购”物四个主题区域,激发了同学们的参与积极性,通过寓教于乐的方式,使同学们在游戏中进一步加深对垃圾分类知识的理解与掌握。

垃圾分类知识科普

该环节以 “趣味互动 + 知识普及” 为核心,通过 “垃圾分类大转盘”“垃圾卡片归类挑战”“套圈换新” 等游戏,让参与者通过沉浸式操作,深化垃圾分类知识记忆。

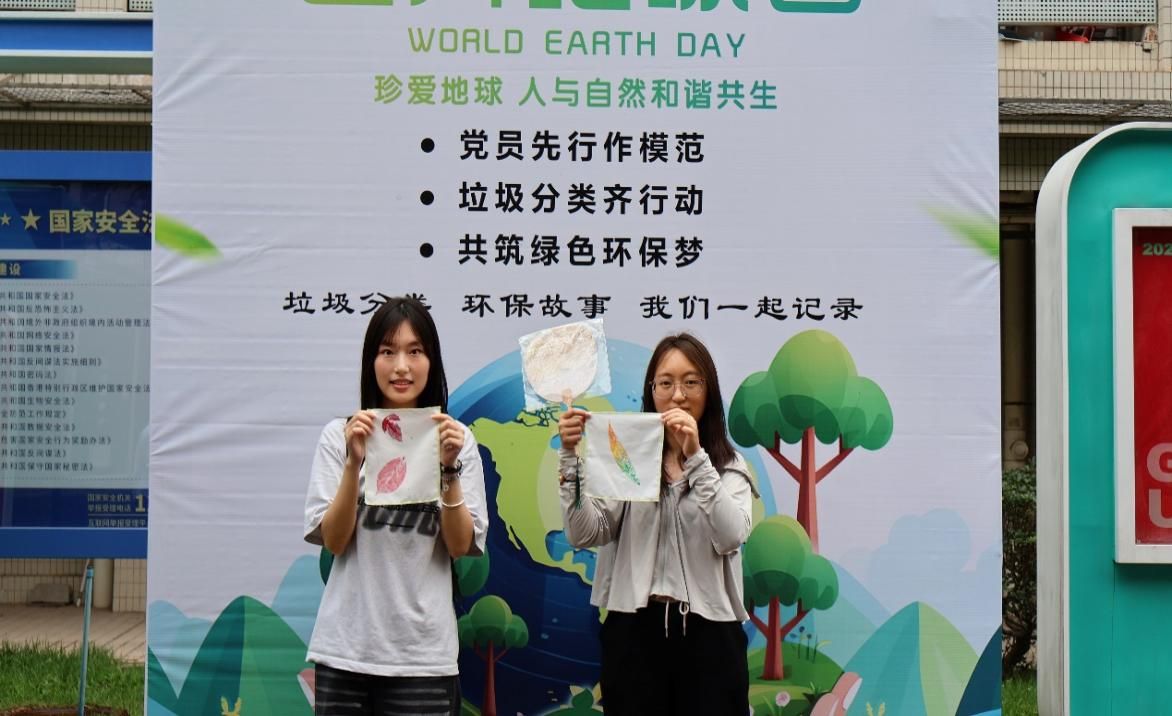

古艺传承DIY(团扇水拓、织物拓印)

植物拓印与环保团扇体验区将传统工艺与绿色理念相结合。参与者在志愿者指导下,用新鲜植物叶片在旧布料、帆布袋上敲打出叶脉肌理,解锁非遗拓染技艺,在空白扇面勾勒地球、绿植、垃圾分类等主题图案,将春日生机 “封存” 于手作。非遗手作成为环保理念的 “流动载体”,现场洋溢着 “敲敲打打拓自然,一笔一画绘低碳” 的创作氛围。

绿色交换跳蚤市场

毕业季来临,校园闲置流转平台掀起 “绿色交换” 热潮。同学们将专业教材、考证资料、台灯风扇等闲置物品带至摊位,化身 “云摊主” 开启线上交易,无需驻守即可让旧物 “一键焕新”。活动中,专业书籍、小电器、手工饰品等生活好物找到新主人,亦寻得知音。

积分“购”物兑换区

积分 “购” 物兑换区人气爆棚,师生们按 “小惠碳生活” 积分规则,兑换书籍、垃圾袋、纸巾等日常用品,现场见证环保行为 “变现”,让绿色低碳从理念走向 “可触摸” 的生活日常。

此外,活动还设置抽奖环节,现场互动频繁,欢声笑语不断,营造出浓厚的环保氛围。活动摊位上,同学们巧手匠心的团扇与手工艺品错落有致地陈列,引得过往学子频频驻足。不少参与者被“垃圾分类”互动游戏吸引,通过赢取环保积分,在欢声笑语中将心仪的手作收入锦囊。

成果丰硕,引领绿色新风尚

为期两天的线下摊位活动掀起环保热潮,取得丰硕成果:累计吸引近400人次踊跃参与,产生传统手工艺传承DIY作品157件;绿色交换跳蚤市场吸引逾81名师生参与,累计完成书籍、电子产品及生活用品等类别闲置物品流转53件;积分“购”物摊位实现200件商品兑换。活动构建的闲置物品线上交流平台已吸纳120名师生加入,通过“线下体验+线上延续”的方式培养师生绿色消费习惯。

此次“我的环保日”生态文明教育系列活动成功举办,不仅将传统手工艺与现代绿色理念的跨界融合,春风化雨般浸润了师生的环保意识,也让同学们在活动中加深了对垃圾分类知识的理解,将所学环保知识有效转化,推动绿色生活理念的传播,为进一步建设良好的校园环境贡献青春力量!

供稿人:吴邦、杨满意